常に新たな技術を取り入れることで製品とサービスの進化を追求し、歴史的にも技術革新を牽引してきた自動車業界。近年はEV化や自動運転技術の実用化が進んでいる一方で、自動車メーカーはメタバースの世界にも進出しています。

一見すると無関係にも思える、「メタバース×自動車」の掛け合わせ。ですが、すでに複数の自動車メーカーがメタバースに参入しており、年単位で継続して施策を展開している企業もあります。

メタバースを単なる一過性のトレンドとしてではなく、ビジネスの未来を形作る戦略的なツールとして捉え、その活用を加速させている自動車業界。本稿では、自動車メーカー各社のメタバース活用事例を紹介します。

自動車業界でメタバースはどのように活用されているの?

仮想空間での最新のEV展示のほか、「バーチャル試乗会」や「ドライビングシミュレーション」といった体験型コンテンツも多い。単なるプロモーションにとどまらない、メタバースの持つ没入性やインタラクティブ性を活かした体験を提供している。

どの企業が積極的に取り組んでいるの?

バズワードとして話題になる以前から「メタバース」という言葉を用い、2021年以降はVRChatを積極的に活用している日産自動車の施策が注目されている。2025年現在に至るまで複数のバーチャル空間を次々に公開し、継続してメタバースの活用に取り組んでいる。

メタバースはまだ普及途上って聞くけど、ビジネスとして成功しているの?

まだ過渡期ではあるものの、すでに一定の成果を上げていて、メタバース施策を年単位で継続している企業もある。

日産自動車

メタバース活用を推し進めている自動車メーカーといえば、日産自動車株式会社はまず外せません。

そもそも「メタバース」という言葉が世間的に注目されるようになったのは、Facebook社の社名変更がきっかけでした。2021年に社名を「Meta」に変更し、メタバース領域での事業展開に本気で取り組むことを発表。以来、仮想世界やバーチャル空間を指して「メタバース」という言葉が広く用いられるようになります。

そんななか、2019年の時点で「メタバース」という言葉を用いていたのが、日産です。

同社が初めてメタバースについて言及したのは、見えないものを可視化する技術「Invisible-to-Visible(I2V)」についての説明でのこと1。自社サイトで掲載している「リアルとバーチャルをつなぐクルマ」という記事でも、「メタバース」という仮想空間が登場しています。この記事では、その空間を介して運転をアシスタントしてくれる「アバター(バーチャルな同乗者)」の存在にも言及されていました。

日産は今年初めに「見えないものを可視化する」技術、Invisible-to-Visible(I2V)を開発し、米ラスベガスで開催された家電見本市CES 2019で発表しました。

I2Vは、いわゆる「コネクテッドカー(つながるクルマ)」の未来を提案する技術で、大きく分けて2つの機能があります。一つは、クルマが周囲をセンシングしたものをクラウドに蓄積してつくられた「メタバース」という仮想世界を活用し、カーブの先や建物の裏など「見えないものを可視化」することによって自動運転の精度と信頼性を上げ、乗員に安心感をもたらすこと。メタバースというと聞きなれないかもしれませんが、映画「マトリクス」のようなパラレルワールド、または最近のバズワードではデジタルツイン、ミラーワールドというとしっくりくるでしょうか。

現在、私たちが口にしている「メタバース」とは性質が若干異なるかもしれませんが、2019年時点で日産がこの領域に注目していたことは間違いありません。同社はXR技術の活用も以前から進めており、すでに工場などの現場でも導入されているようです。

では、そんな日産は、メタバースでどのような施策を展開しているのでしょうか。ここでは主に、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」での事例をご紹介します。

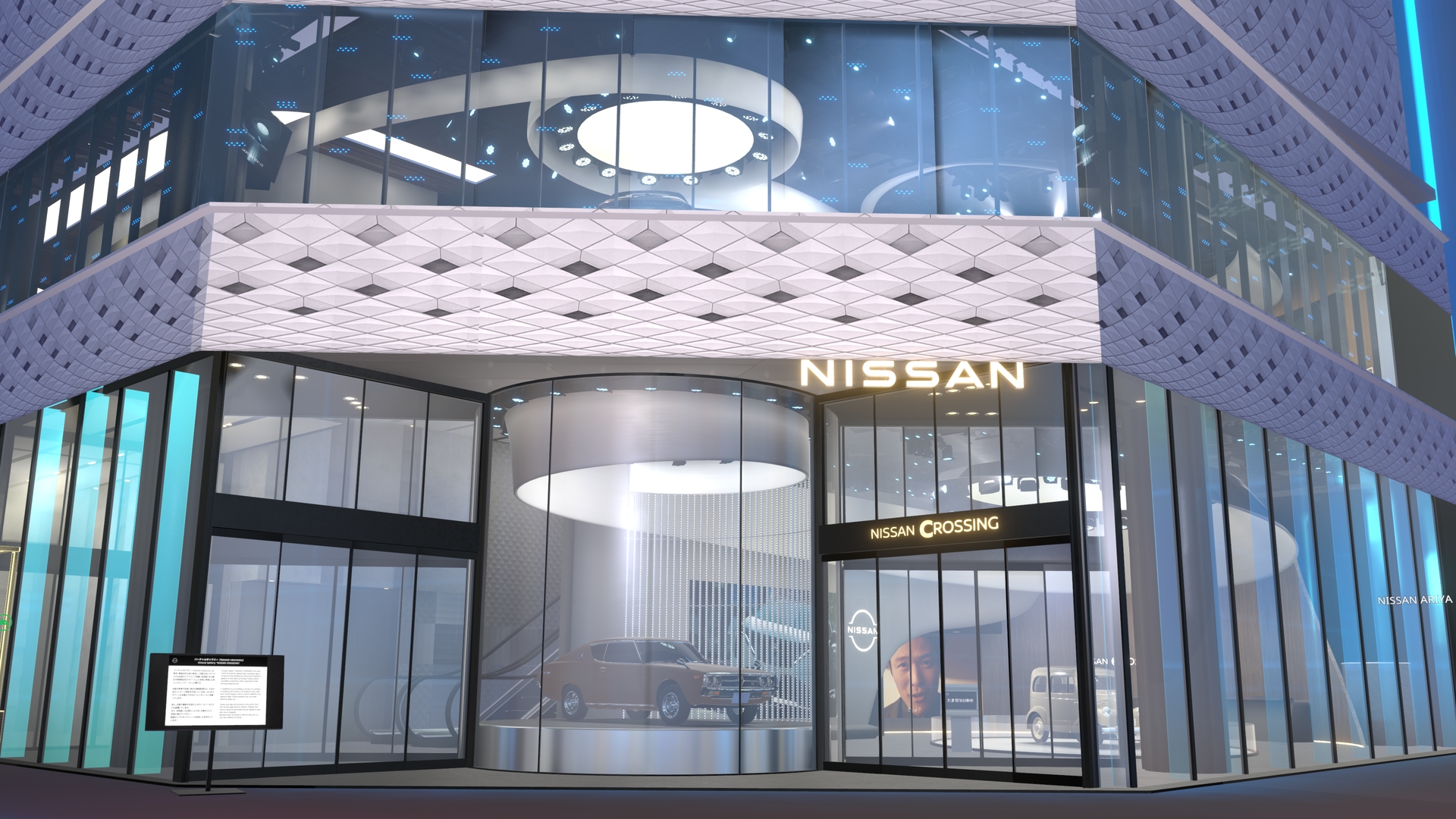

NISSAN CROSSING

日産が2021年11月に公開した最初のVRChatワールド「NISSAN CROSSING」。東京・銀座にある同社のブランドセンター「NISSAN CROSSING」を再現した、バーチャルギャラリーです。

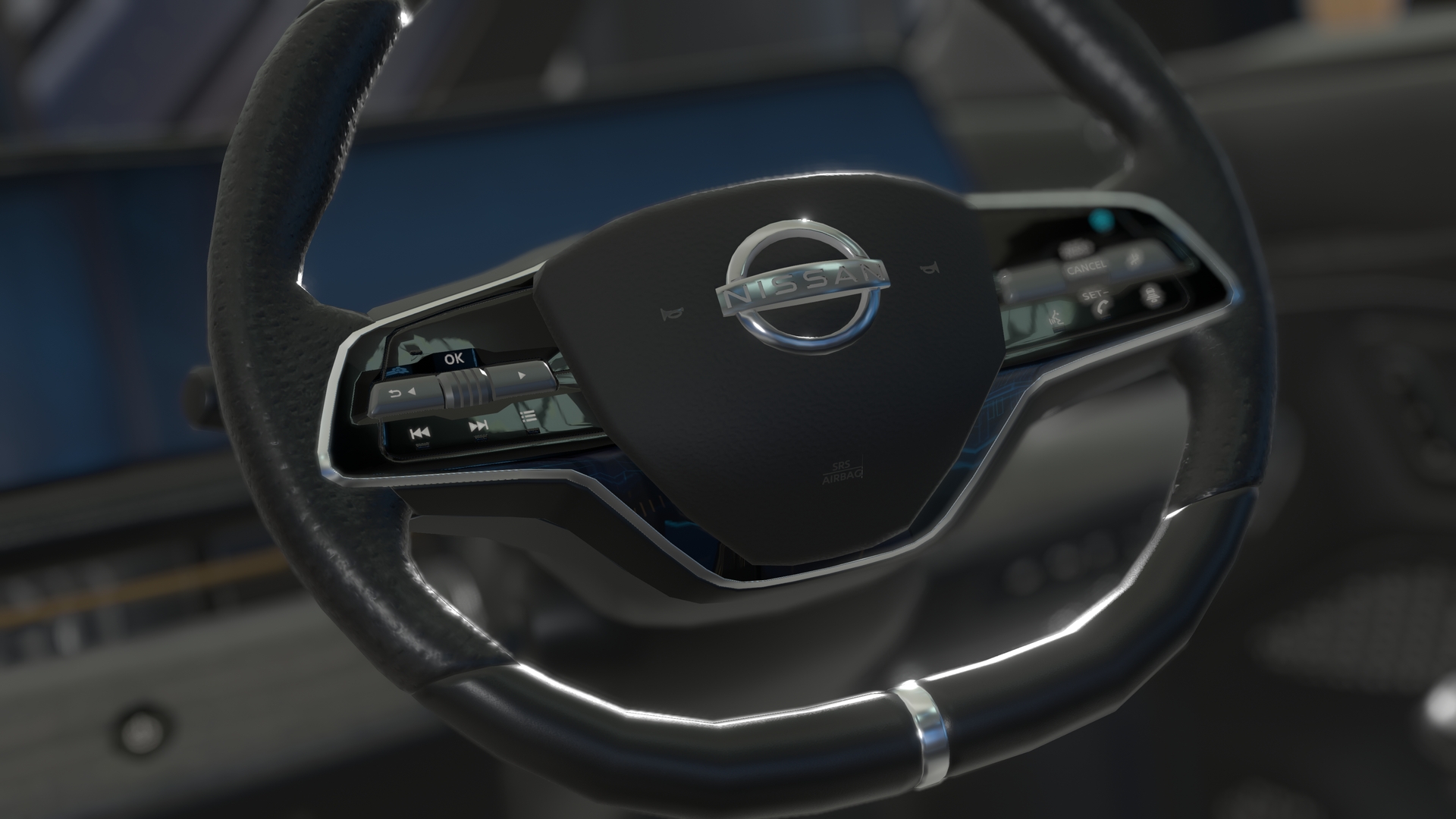

ワールドとしては「実際に存在するギャラリーを再現した空間」としての性質が強く、現実世界と同様に日産の自動車が展示されています。精巧に作られた3Dモデルを遠慮なく、どれだけ間近で眺めても問題がない点は、バーチャルならではと言えるでしょうか。

建物の2階はフリースペースとなっていて、一般ユーザーがイベント会場として利用することもできます。同社もたびたびトークイベントなどを開催しており、2022年5月には新型軽電気自動車「日産サクラ」のお披露目会がこのワールドで行われました。

また、2025年1月には、ワールドのリニューアルを実施。アパレルブランド・BEAMSとコラボレーションし、BEAMSが監修した特別仕様車が展示されました。

企業が運営するVRChatワールドの事例は他にもたくさんありますが、3年以上にわたって運用されている空間はそれほど多くありません。バーチャル空間にショールームを作って終わり、ではなく、メタバース世界における自社の発信拠点として「NISSAN CROSSING」を活用している。そんな日産の取り組みからは、学べることも多いのではないでしょうか。

NISSAN ARIYA “Global Warming& Our Future” Tour

2022年4月に公開された「NISSAN ARIYA “Global Warming& Our Future” Tour」は、深刻化する地球温暖化の影響を体感しながらカーボンニュートラルについて考える、ツアー型コンテンツです。

同年1月に開催された限定イベント「日産アリアとめぐる環境ツアー」を誰でもいつでも体験できるように再設計し、VRChatワールドとして公開したものとなります。

ツアー体験は「NISSAN CROSSING」からスタート。電気自動車「日産アリア」に乗って、海、砂漠、雪原と、次々に移り変わる景色の中を駆け抜けていきます。やがて南極と北極に辿り着くのですが――この先は、ぜひ実際のツアーで体験してみてください。意外と誤解されている「海面上昇」の原因を、バーチャルならではの演出を見ながら学べます。

NISSAN SAKURA Driving Island

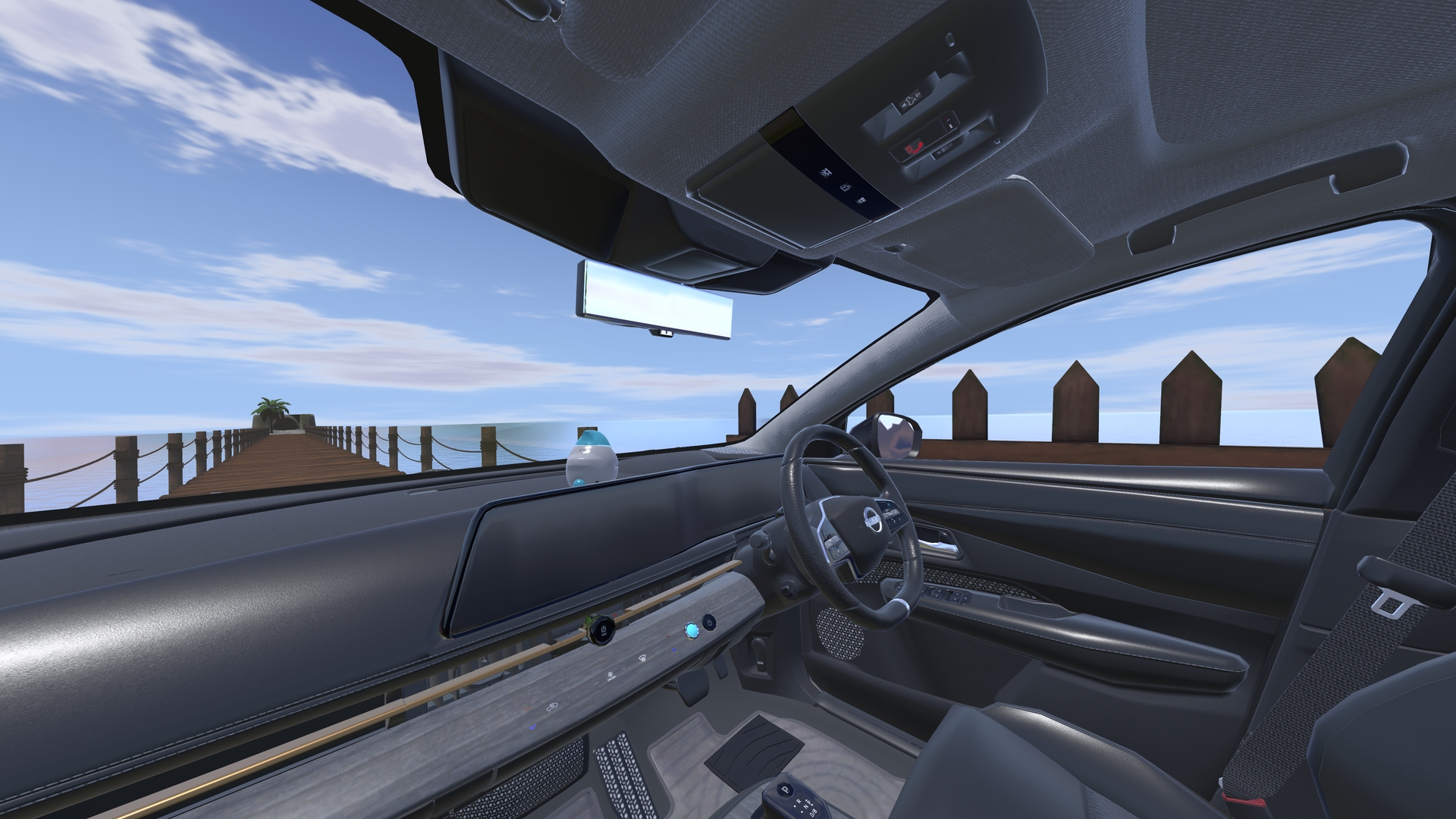

2022年5月にNISSAN CROSSINGでお披露目会が行われた、新型軽電気自動車「日産サクラ」。この電気自動車の試乗ワールドとして公開されたのが、「NISSAN SAKURA Driving Island」です。

ワールド全体がドライブコースとなっており、入り口に停車している日産サクラに乗車したら、いざドライブへ! VRでもパソコンでも、直感的な操作で試乗体験ができます。

走行中は「日産サクラ」の名称にちなんだ「桜」がまず目に入りますが、四季折々の風景が広がっているのもこのドライブコースの特徴。春夏秋冬の4つのエリアを巡りながら、電気自動車ならではの充電体験や、桜色の日産サクラとの記念撮影なども楽しめます。

VRChatにはレース系のワールドも多く、そちらはそちらでやりごたえがありますが、実在するクルマの試乗体験ができるのは、メーカーの公式ワールドならではの魅力。ただしVRでの乗り物体験は酔いやすい傾向にあるため、不慣れな人はVR酔いにご注意ください。

NISSAN EV & Clean Energy World

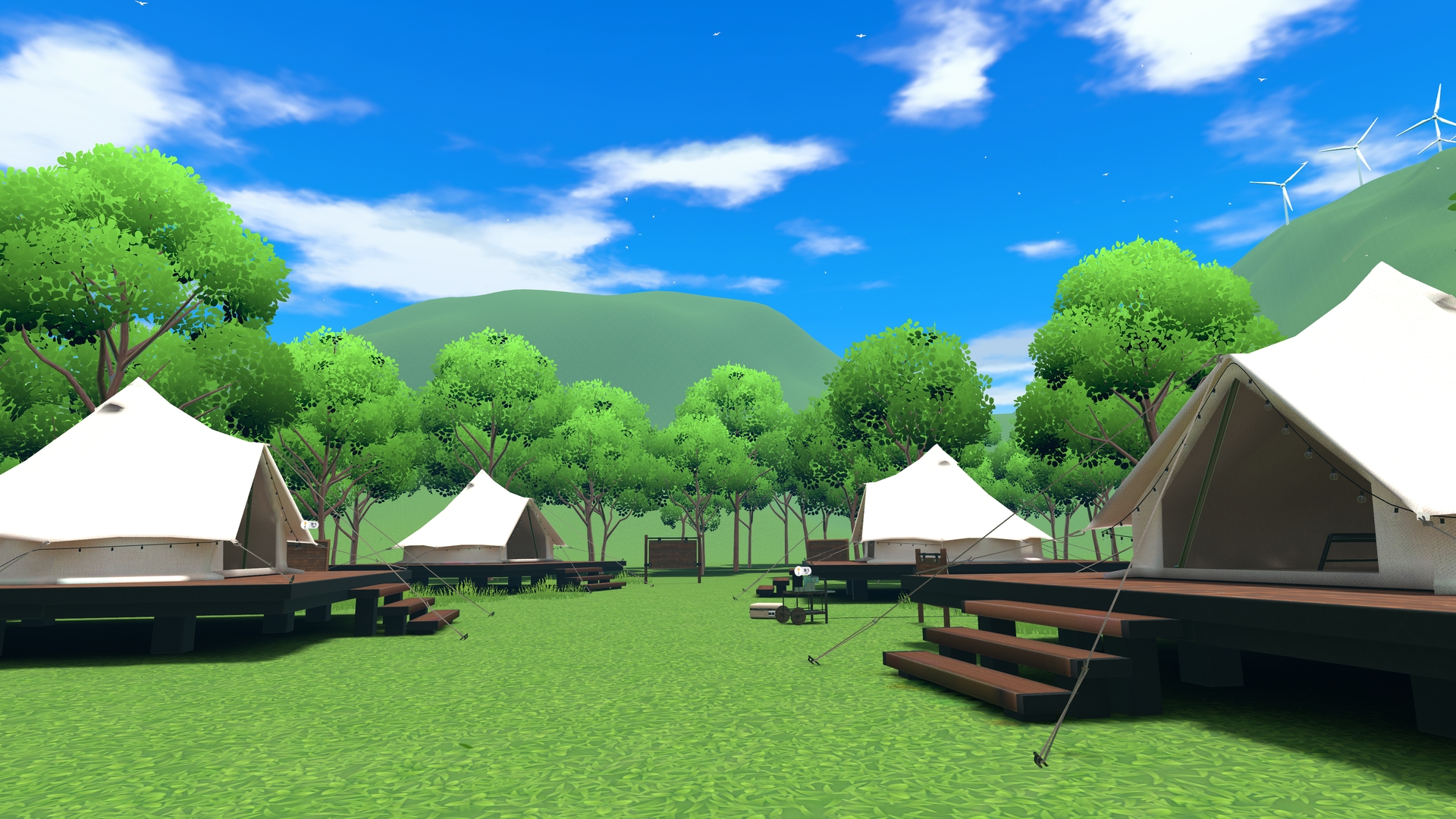

展示ワールド、試乗ワールドときて、2023年1月に公開された日産のゲームワールド。それが、「NISSAN EV & Clean Energy World」です。

ワールドを訪れるとまず目に入るのが、日産アリアと箱型の装置。これは、EVに貯めた電気を家庭の電源として使用するための「V2H(Vehicle to Home)」と呼ばれる装置です。

V2Hを日産アリアに接続すると緑豊かなキャンプ場へとワープしますが、どうやら電気が通っておらず、施設も稼働を停止している様子。このワールドの目的は、各所にある自然エネルギーを使った発電施設で日産アリアを充電し、ミッションを達成してキャンプ場を復活させることにあります。

ゲームを通じて再生可能エネルギーを身近に感じつつ、蓄電池としても活用できるEVの可能性を実感できるワールド。これまでの空間とはまた違った切り口から、電気自動車の特性と日産の取り組みを伝えてくれるワールドです。

NISSAN Heritage Cars & Safe Driving Studio

2024年3月に公開された、日産の5つ目のVRChatワールド「NISSAN Heritage Cars & Safe Driving Studio」。

日産の名車展示と交通安全啓発を融合させた撮影スタジオであり、ブランドの歴史を伝えると同時に、ドライバーの安全運転の意識向上を図ろうとするワールドでもあります。一見すると日産の車が展示されたスタジオなのですが、そこで交通安全の知識と最新の研究成果も学べるわけです。

ワールドには3つのスタジオがあり、80年代のトレンディドラマに出てきそうな夜景を再現した第一スタジオでは、「シルビア Q’s」を展示。このスタジオには、歩行者の服装の色によって夜間の視認性が変わることを体験できるギミックが実装されています。

続く70年代をモチーフにした第二スタジオでは、「スカイラインハードトップ 2000GTX-E」に乗車し、ドライブシミュレーションを通じて「有効視野」について学べます。運転中にどの程度の情報処理ができているのか、できていないのかを体感できるスタジオです。

さらに時を遡り、ハリウッド映画に出てきそうな50~60年代のダイナーと、「ダットサンフェアレディ SPL213」が展示された第三スタジオへ。ここではスクリーンに映し出された映像を見ながら、NISSAN CROSSINGでも何度か体験会が開催された「ハンドルぐるぐる体操」を体験できます。

ワールド公開から1年後の2025年3月には、最新の研究をもとにした新コンテンツを追加。第一スタジオの「夜間の視認性」のシミュレーションに関して、横断歩道の有無による見え方の違いを再現したギミックが新たに実装されています。お披露目会では夜の路上をランウェイに見立てたファッションショーも開催され、大いに盛り上がりました。

アウディ ジャパン

VRChatで定期開催されている、世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット(Vket)」。業種を問わずさまざまな企業が出展しているこの一大イベントに、自動車メーカーもたびたび出展しています。

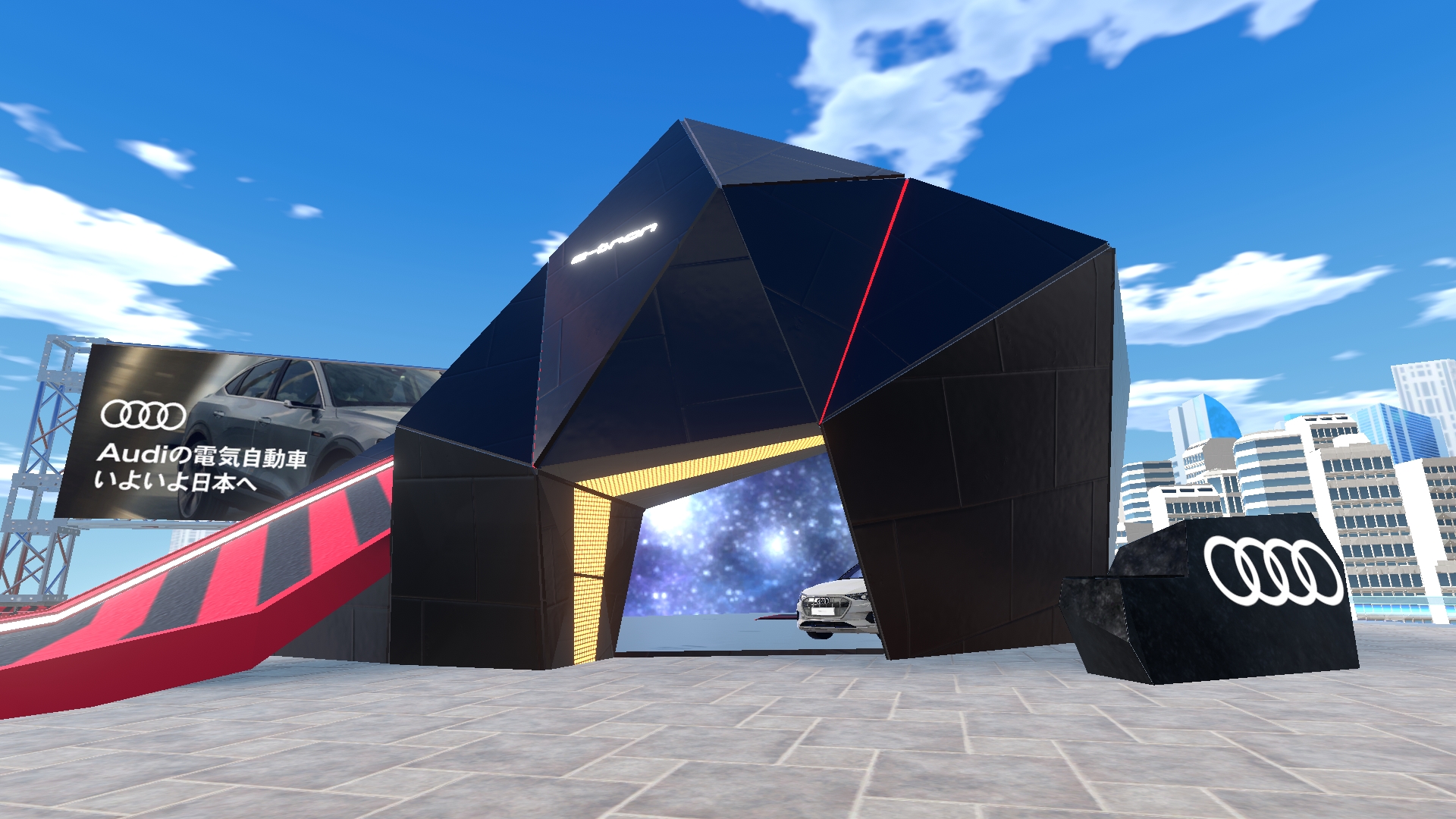

そのうちの1社が、アウディ ジャパン株式会社。2020年に開催された「バーチャルマーケット4」に出展し、東京をイメージした会場・パラリアルトーキョーの各所に設置された「Audi e-tron Sportback」から、アウディの特設ブースにワープすることができました。

アウディブースの外観デザインは、2019年にミュンヘン空港内に設置されていたe-tron体験施設「メテオライト」の外観を再現したもの。車内まで忠実に再現されたAudi e-tron Sportbackの3Dモデルを展示しており、実際に乗り込んで近くで見ることができました。

しかもこのe-tron Sportbackは、試乗することも可能。当時としては精巧過ぎる3Dモデルの自動車にVRで乗れる体験は、来場者のあいだでも好評でした。ブースにはスタッフが常駐していて、その場で車両の解説を聞くことができたのもポイントです。

マツダ

2024年冬開催の「バーチャルマーケット2024 Winter」には、マツダ株式会社が初出展。同社がメタバースでこのようなブース出展をするのは、意外にもこれが初めてです。

会場の1つであるパラリアルラスベガスに出展したマツダのブースでは、マツダを代表するライトウェイトスポーツカー「ロードスター」を展示。もちろんせっかくのメタバースで、クルマをただ展示しているだけではありません。

このブースでは、ロードスターを自分好みのデザインにカスタマイズすることが可能。車体のカラー変更に加えて、その場で撮影した自身のアバターの姿をボンネットやサイドに貼り付けることができます。いわゆる「痛車」のようなカスタマイズもできるわけです。

カスタマイズが完了したら、ブースの背景・ステージ・演出パーティクルをそれぞれ選択し、全27パターンの背景演出でロードスターを撮影。作成したロードスターがラスベガスの夜空を翔けるギミックもあり、写真でも動画でも撮影を楽しめました。

イベント期間中はSNSでキャンペーンも実施。また、会場のブース付近では自然とクルマ好きが集まっていたのか、クルマ・バイク談義に花を咲かせる来場者たちの姿も見られていたようです。

BMW

主に海外での取り組みとなりますが、ドイツのBMWも早い段階からメタバースに参入していた自動車メーカーとして挙げられます。

まず、2021年には独自のメタバースとして「Joytopia」を発表2。IAAモビリティ・インターナショナルモーターショーの開催に際してバーチャル空間を公開し、イギリスのロックバンド・コールドプレイによるバーチャルライブが実施されました。

この取り組みは限定的なものでしたが、BMWはその後もいくつかのメタバース施策を展開しています。

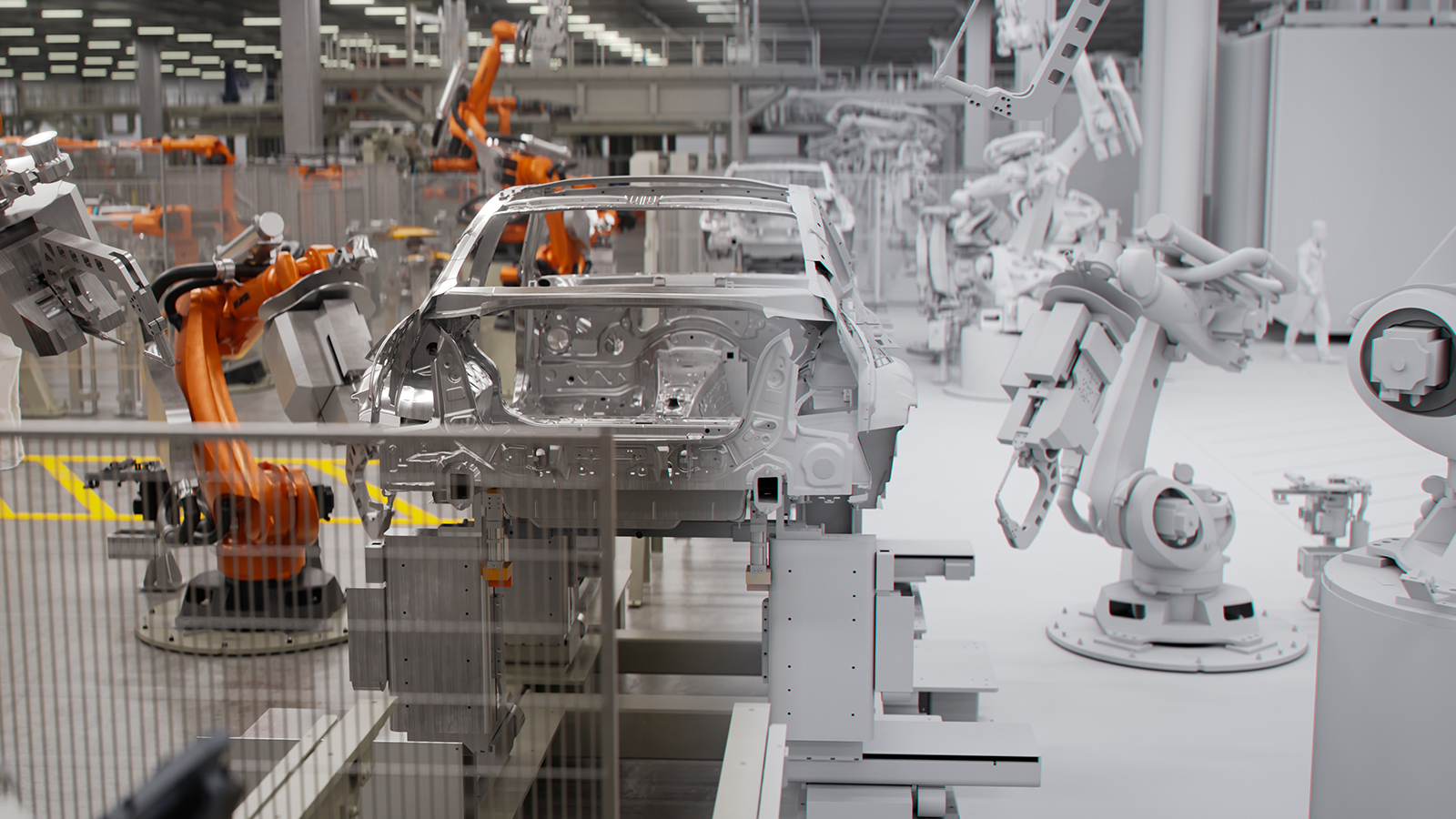

NVIDIA Omniverseを活用した仮想工場

「NVIDIA Omniverse」は、業務効率化や産業用デジタルツインに活用されているアプリケーション開発プラットフォーム。BMWは、製造業のデジタルトランスフォーメーションをリードする施策として、2021年からこのOmniverseを全面的に活用しています。

その目的は、現実の工場を仮想空間に丸ごと再現することによって、生産プロセス全体をシミュレーション・最適化すること。そのためにBMWはまず、世界中の工場の建屋、生産ライン、作業員、ロボットの動きなどを仮想空間上にデータとして統合しました。

その上で、新モデルの導入や生産ラインの変更などを先に仮想工場で試し、問題点を洗い出すことで、効率的に生産体制を構築。現実世界で生産ラインを止めることなく、事前にあらゆるシミュレーションが可能になるため、コスト削減と生産性の向上に大きく貢献しています。

BMW Motorrad MetaRide

2023年7月にはメタバースプラットフォーム「Spatial」上で、BMWのバイクブランド「BMW Motorrad」の世界観を表現した空間「BMW Motorrad MetaRide」を公開。

新型電動バイク「BMW CE 02」の技術的な特徴やデザインを間近で知ることのできる空間で、ユーザーはアバターの姿で試乗することもできました。ミニゲームも設けられており、クリアすることでアバター向けの限定ジャケットを獲得できたようです。

爆創クラブ

「爆創クラブ」は、トヨタ自動車株式会社とダイハツ工業株式会社との共同プロジェクトとして、ソーシャルVRサービス「cluster」を運営するクラスター株式会社が開発したメタバースゲーム。

もともとは東京ゲームショウ2023などのイベント限定でプレイできたゲームであり、その際は前述の2社に6社を加えた自動車メーカー8社の共同プロジェクトとして公開されました(スズキ株式会社、株式会社SUBARU、日産自動車株式会社、本田技研工業株式会社、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社)。

その後、一般公開版としてバージョンアップの上で2024年にリリースされたのが、現在公開中のワールドです。

ワールドではまず、実際に存在するトヨタ&ダイハツの車両から、好きなクルマを選んで乗車。コース上に落ちているパーツに触れると自動でクルマに装着されていきます。そうやってカスタムしたオリジナルマシンを展示したり、好きなパーツで組み立てたりして遊べるのが、この爆創クラブです。

特徴としては、スマートフォンでもアクセスが容易なclusterを採用していること。また、「ゲーム」としての要素が前面に出ていますが、それでいて定番のレースゲームではなく、「創る」ことに着目していることが、この施策の特色だと言えるでしょう。爆創クラブはスマートフォンでも遊べますので、気になる方は実際にプレイしてみてください。

自動車を身近に感じてもらいつつ、自社の取り組みも伝えられる場所

現時点では限定的にも見える「メタバース×自動車」の掛け合わせですが、特に複数の切り口でワールドを展開している日産の取り組みからは、得られる知見も多いはずです。

自社のメタバース世界における発信拠点としての「NISSAN CROSSING」に始まり、試乗ワールドを公開し、環境問題や自社製品への理解を深めてもらうための複数のコンテンツを提供。「名車展示」と「交通安全啓発」を組み合わせ、メタバースならではのギミックも搭載した「NISSAN Heritage Cars & Safe Driving Studio」は、その中でも独自性の高い施策だと言えるのではないでしょうか。

他方で、バーチャルマーケットでのブース出展は、プロモーションや顧客エンゲージメントの強化に一定の効果が見込めます。バーチャル世界において、「現実でも聞いたことのある製品やサービスにVRで触れられる」という体験にはちょっとした特別感があり、その製品を身近に感じさせてくれるものだからです。普段は馴染みのない層でも「クルマ」とカジュアルに接することのできるメタバースには、ブランドの認知拡大の効果が期待できます。

当サイトでは他の切り口でもメタバースの活用事例をまとめておりますので、興味のある方はあわせてご覧になってみてください。